La settimana sulla stampa

a cura di G.C.

Gli operai di Torino diventati invisibili

Ezio Mauro su la Repubblica

|

TORINO - "Turno di notte vuol dire che monti alle 22. Sono abituato. Quel mercoledì sera, il 5 dicembre, sono arrivato come sempre un quarto d'ora prima, ho posato la macchina, ho preso lo zainetto e sono entrato col mio tesserino: Pignalosa Giovanni, 37 anni, diplomato ragioniere, operaio alla Thyssen-Krupp, rimpiazzo, cioè jolly, reparto finitura. Salgo, guardo il lavoro che mi aspetta per la notte e vedo che ho solo un rotolo da fare".

"Allora vado prima a trovare quelli della linea 5, devo dire una cosa ad Antonio Boccuzzi, ma poi arrivano gli altri e si finisce per parlare tutti insieme del solito problema. Il 30 settembre la nostra fabbrica chiuderà, a febbraio si fermerà per prima proprio la 5, stiamo cercando lavoro e non sappiamo dove trovarlo. Duecento se ne sono già andati, i più esperti, i manutentori, molti alla Teksfor di Avigliana. Noi mandiamo il curriculum in giro, con le domande. L'azienda se ne frega, la città anche. Chiediamo agli amici, ai parenti operai che hanno un posto. Chi può cerca altre cose, Toni "Ragno" dice che ha la patente del camion e prova con le ditte di trasporti: gli piacerebbe, tanto ogni giorno fa già adesso 75 chilometri per arrivare all'acciaieria e 75 per tornare a casa. Bruno ha deciso, il 29 chiude con la fabbrica e apre un bar con Anna, Angelo ha provato a farsi trasferire alla Thyssen di Terni, la casa madre, ma poi è tornato indietro per la famiglia. Parliamo solo di questo, come tutte le notti, abbiamo il chiodo fisso.

…

Ma questo vuol dire che quando tutt'attorno chiude la siderurgia e Torino non fa più un pezzo d'acciaio che è uno, chi ti prende se sai fare solo quello? Eppure siamo specializzati, superspecializzati, non puoi sostituirci con un operaio qualsiasi che non abbia fatto almeno 6 mesi di formazione per capire come si lavora l'acciaio. E infatti ci pagano di più, uno del quinto livello alla Fiat prende 1400 euro, qui con i turni disagiati, la maggiorazione festiva, il domenicale arrivi a 1700 anche 1800 senza straordinario. Non ti regalano niente, sia chiaro, perché lavori per sei giorni e ne fai due di riposo, quindi ti capitano un sabato e domenica liberi ogni sei settimane, non come a tutti i cristiani. Ma la siderurgia è così, lavoriamo divisi in squadre e quando smonta una monta l'altra perché le macchine non si fermano, 24 ore su 24, questo è l'acciaio.

…

E quando parlo di acciaio intendo l'inox 18-10, cioè 18 di cromo e 10 di nichel, roba che a Torino si fa soltanto più qui da noi, che è come l'oro visto che il titanio viaggia a 35 euro al chilo e noi facciamo rotoli da sei, settemila chili. Eppure tutto questo finirà, sta proprio per finire, Torino resterà senza, siamo come le quote latte. E' chiaro che ne parliamo tutte le sere, come si fa? Comunque, a un certo punto, sarà mezzanotte e mezza, io saluto tutti, e dico che vado a fare quel rotolo che mi aspetta. Salgo, e lì sotto comincia l'inferno. E' una parola che si usa così, come un modo di dire. Ma avete un'idea di com'è davvero l'inferno"?

|

Se a Torino chiedi degli operai della Thyssen, ti indicano il cimitero. Bisogna prendere il viale centrale, passare davanti ai cubi con i nomi dei partigiani, andare oltre le tombe monumentali della "prima ampliazione", girare a sinistra dove ci sono i nuovi loculi. Lì in basso, come una catena di montaggio, hanno messo Antonio Schiavone, 36 anni (detto "Ragno" per un tatuaggio sul gomito), morto per primo la notte stessa, Angelo Laurino, 43 anni, morto il giorno dopo come Roberto Scola, 32 anni. Subito sotto, Rosario Rodinò, 26 anni, che è morto dopo 13 giorni con ustioni sul 95 per cento del corpo e Giuseppe Demasi, anche lui 26 anni, ultimo dei sette a morire il 30 dicembre dopo 4 interventi chirurgici, una tracheotomia, tre rimozioni di cute con innesti e una pelle nuova che doveva arrivare il 3 gennaio per il trapianto, ed era in coltura al Niguarda di Milano.

…

Attorno alle cinque tombe, una striscia azzurra tracciata dal Comune le separa dagli altri loculi. E' un'idea del sindaco Sergio Chiamparino e del suo vice Tom Dealessandri, una sera che ragionavano sulla tragedia della Thyssen. Se tra un anno, cinque, dieci, qualcuno vorrà ricordarla, parlarne, partire da quei morti per discutere sulla sicurezza nel lavoro, ci vuole un posto, e non ci sarà neppure più la fabbrica, non ci sarà più niente: mettiamoli insieme, quelli che non hanno una tomba di famiglia; hanno lavorato insieme e sono morti insieme. Quelle fotografie di ragazzi sono le uniche tra i loculi, le altre sono di vecchi e dove non c'è la foto c'è la data: 1923, 1925, 1935, 1919, anche 1912.

…

"Dunque, ero da solo, con la gru in movimento. Il mio lavoro si può fare così. Alla linea 5 invece il turno montante era completo. Mancavano due operai, ma si sono fermati in straordinario Antonio Boccuzzi e Antonio Schiavone, anche se avevano già fatto il loro turno, dalle 14 alle 22. Quella tecnicamente è una linea tecnico-chimica per trattare l'acciaio, temprarlo e pulirlo per poi poterlo lavorare. Stiamo parlando di una bestia di forno a 1180 gradi, lungo 40-50 metri, alto come un vagone a due piani, e lì dentro l'acciaio viaggia a 25 metri al minuto se è spesso e a 60 metri se è sottile, per poi andare nella vasca dell'acido solforico e cloridrico che gli toglie l'ossido creato dalla cottura nel forno. La squadra di 5 operai sta nel pulpito, come lo chiamiamo noi, una stanzetta col vetro e i comandi. Ci sono anche il capoturno Rocco Marzo e Bruno Santino, addetto al trenino che porta il rullo da una campata dello stabilimento all'altra. Manca poco all'una. So com'è andata. Il nastro scorre a velocità bassa, sbanda, va contro la carpenteria, lancia scintille, l'olio e la carta fanno da innesco, c'è un principio di incendio. Loro pensano che sia controllabile, come altre volte. Escono dal pulpito, si avvicinano, provano con gli estintori, ma sono scarichi. Un flessibile pieno d'olio esplode in quel momento, passa sul fuoco come una lingua e sputa in avanti, orizzontale, è un lanciafiamme. Non li avvolge, li inghiotte. Boccuzzi è proprio dietro un carrello elevatore per prendere un manicotto, e quel muletto lo ripara salvandolo. Vede un'onda, sente la vampa di calore che lo brucia per irradiazione, ma si salva. Gli altri sono divorati mentre urlano e scappano. Piomba in finitura il gruista della terza campata, corri mi dice, corri, è scoppiata la 5, sono tutti morti. Non ci credo, ma si avvicina urlando, è bianco come uno straccio e sta piangendo. Corro, torno indietro, metto in sicurezza la gru, corro, non penso a niente, corro e li vedo".

I tre funerali sono diversi. Prima lo choc, il dolore, la paura. Poi la rabbia. Egla Scola, che ha vent'anni e due figli di 17 mesi e tre anni, in chiesa ha urlato verso la bara di Roberto: vieni a casa, adesso. La madre di Angelo Laurino gli ha detto: ora aspettami. Il padre di Bruno Santino, anche lui vecchio operaio Thyssen, l'abbiamo visto tutti in televisione gridare bastardi e assassini, con la foto del figlio in mano. Il giorno della sepoltura di Rocco Marzo, arriva la notizia che è morto Rosario Rodinò, dopo quasi due settimane di agonia. Ciro Argentino strappa la corona di fiori della Thyssen, i dirigenti dell'azienda entrano in chiesa dalla sacrestia, se ne vanno dalla stessa porta. Fuori ci sono soprattutto operai, in duomo come a Maria Regina della Pace in corso Giulio Cesare, come nella chiesa operaia del Santo Volto con la croce sopra la vecchia ciminiera trasformata in campanile.

Attorno, il fantasma della Torino operaia che fu. Qui dietro c'erano una volta la Michelin Dora, la Teksid, i 13 mila delle Ferriere Fiat dentro i capannoni della tragedia, poi venduti alla Finsider dell'Iri, che negli anni Novanta ha rivenduto alla Thyssen. Che adesso chiude. Sequestrata per la tragedia, con i cancelli chiusi e un albero trasformato in altare ("ciao, non siamo schiavi", ha scritto un operaio della carrozzeria Bertone), già adesso l'impianto della morte è uno scheletro vuoto, inutile, proprio dove la città finisce e comincia la tangenziale, con le montagne piene di neve dritte davanti. La gente conosce il posto perché lì c'è un autovelox famoso per sparare multe a raffica.

Ma non sa la storia della Thyssen. Ciro dice che un pezzo di Torino non sapeva nemmeno dei morti, e alla manifestazione c'erano trentamila persone, ma era la città operaia, e pochi altri. Come se fosse un lutto degli operai, non una tragedia nazionale. Anzi, uno scandalo della democrazia. Chi lavora l'acciaio sa di fare un mestiere pericoloso, dice Luciano Gallino, sociologo dell'industria, perché macchine e materiali che trasformano il metallo sovrastano ogni dimensione umana, con processi di fusione, forgiature a caldo, lamiere che scorrono, masse in movimento. C'è fatica, rumore, occhio, tecnica, esperienza, senso di rischio, concentrazione. E allora, spiega Gallino, proprio qui nell'acciaio non si possono lasciar invecchiare gli impianti e deperire le misure di sicurezza, non si può ricorrere allo straordinario con tre, quattro ore oltre le otto normali. Invece l'Asl dice oggi di aver accertato 116 violazioni alla Thyssen. Le assicurazioni Axa lo scorso anno avevano declassato la fabbrica proprio per mancanza di sicurezza, portando la franchigia da 30 a 100 milioni all'anno. Per tornare alla vecchia franchigia, bisognava fare interventi di prevenzione, tra cui un sistema antincendio automatico proprio sulla linea 5, dal costo di 800 milioni. From Turin, ha risposto l'azienda, dopo che Torino avrà chiuso.

"Il primo è Rocco Marzo, il capoturno, che aveva addosso la radio e il telefono interno, bruciati nel primo secondo. Appare all'improvviso, al passaggio tra la linea 4 e la 5. Non avevo mai visto un uomo così. Anzi sì: dal medico, quei tabelloni dov'è disegnato il corpo umano senza pelle, per mostrarti gli organi interni. La stessa cosa. Le fasce muscolari, i nervi, non so, tutto in vista. Occhi e orecchie, non parliamone. Non mi vede, non può vedere, ma sente la mia voce che lo chiama, si gira, barcolla, cerca la voce, mi riconosce. "Avvisa tu mia moglie, Giovanni, digli che mi hai visto, che sto in piedi, non li far preoccupare". Lo tocco, poi mi fermo, non devo. Ha la pelle, ma non è più pelle, come una cosa dura e sciolta. Un operatore di qualità continua a saltarmi attorno, cosa facciamo? Mando via tutti quelli che piangono, che urlano, che sono sotto choc e non servono, non aiutano. Dico di non toccare Rocco, di scortarlo con la voce fuori: gli chiedo se se la sente di seguire i compagni, di seguire la voce. Va via, lo guardo mentre dondola e sembra cadere a ogni passo, mi sembra di impazzire. Mi butto avanti, tutta la campata è piena di fumo nero, bruciano i cavi di gomma, i tubi con l'acido, i manicotti. Vedo Boccuzzi che corre in giro a cercare una pompa, mi vede e mi urla in faccia: "Li ho tirati fuori, li ho tirati fuori. Ma Antonio Schiavone è vivo e sta bruciando lì per terra". In quel momento Schiavone urla nel fuoco. Tre grida. E tutte e tre le volte Toni Boccuzzi cerca di gettarsi tra le fiamme e dobbiamo tenerlo, ma lui ripete come un matto: "Il fuoco lo sta mangiando". Dico di portarlo via, fuori. Mi volto, e mi sento chiamare: "Giovanni, Giovanni". Non ci credo, guardo meglio, non si vede niente. Sono Bruno Santino e Giuseppe Demasi, due fantasmi bruciati, consumati dal fuoco eppure in piedi. Non mi sentono più parlare, non sanno dove andare, in che direzione cercare, sono ciechi. Poi Demasi si muove, barcolla verso la linea 4 tenendosi le mani davanti, come se fosse preoccupato di essere nudo. Mi avvicino e lo chiamo, si volta, chiama Bruno. Guardo la loro pelle scivolata via, non so cosa dire e loro mi cercano: "Giovanni, sei qui vicino? Guardaci, guardaci la faccia: com'è? Cosa ci siamo fatti, Giovanni?"

Dicono gli operai che i sette, alla fine, sono morti perché da tempo erano diventati come invisibili. Si spiegano con le parole di Ciro Argentino e Peter Adamo, trent'anni: l'operaio ovviamente esiste, cazzo se esiste, manda avanti un pezzo di Paese, e soprattutto a Torino lo sanno tutti. Ma esiste in fabbrica e non fuori, nel lavoro e non nella testa della politica. Ma lo sapete voi, aggiunge Fabio Carletti della Fiom, che nell'assemblea del Pd appena eletta a Torino non c'è nemmeno un operaio? Che in tutto il Consiglio comunale ce n'è uno, perché il sindacato si è trasformato in lobby e ha minacciato di fare una lista operaia separata, supremo scandalo per la sinistra? Dice Peter che l'invisibilità la senti tutto il giorno, quando vai a comprare il pane, quando esci la sera. Per le storie veloci con le ragazze in discoteca, fai prima a dire che sei un rappresentante, vai più sul sicuro. Non è rifiuto o disprezzo, aggiunge Davide Provenzano, 26 anni, è che sei di un altro pianeta. Credono di poter fare a meno di te. Da bambino, spiega, vedevo con mio padre al telegiornale le notizie sul contratto dei metalmeccanici, "undici milioni di tute blu scendono in piazza", adesso, non si sa quanti siamo, un milione e sette, uno e otto? Il sindaco Chiamparino sa di chi è la colpa: quelli che pensano alla modernità come a una sostituzione, l'immateriale, l'effimero al posto del manifatturiero, mentre invece è moderno chi gestisce la complessità, la fine di una cosa con l'inizio dell'altra, sopravvivenze importanti e novità salutari. "Chiampa" dice che lui non potrebbe dimenticare gli operai, la sua famiglia viene dalla fabbrica, il figlio di suo fratello ha la stessa età e fa il lavoro dei ragazzi della Thyssen, però è vero che si lamenta perché i riformisti non usano più quella parola, operaio. E tuttavia non si può tornare agli anni Settanta.

E la città non è indifferente, non si può misurare il funerale operaio col metro del funerale dell'Avvocato, in quel caso la partecipazione era anche un modo di dire "io c'ero", mentre qui voleva dire "voi ci siete". E poi, pensiamo sempre a Mirafiori, dove cresceva l'erba sull'asfalto, tutto era abbandonato, e tutto è rinato. Il sindaco ha aiutato Marchionne, l'amministratore delegato Fiat ha aiutato Chiamparino. I due si vedono qualche sera per giocare a scopa col vicesindaco e un ufficiale dei carabinieri, ma in pubblico si danno del voi, perché questa è Torino. Anche se Marchionne voleva strappare, e andare al funerale operaio della Thyssen. Poi si è fermato, dice, per paura che la sua presenza diventasse una specie di comizio silenzioso. Ha radunato i suoi e ha detto: che non capiti mai qui. Un incidente può sempre scoppiare, ma non per incuria verso la tua gente e il suo lavoro. Mai, mettetemelo per scritto. Solo in Italia, spiega ancora Marchionne, operaio diventa una brutta parola, nel mondo indica quelli che fanno le cose, le producono.

…

Gli operai della Thyssen, anche per la loro età, non hanno riti separati, tradizioni private, fanno una vita perfettamente visibile nella sua normalità. Dopo la fabbrica si incontrano indifferentemente alla Fiom o al Mc Donald's di via Pianezza, Peter ha la moglie laureata e vede tutta gente del suo giro, ai funerali hanno messo musica dei Negramaro, hanno portato anche la maglia di Del Piero. Ma ti dicono che l'invisibilità sociale li rende deboli, la debolezza e la solitudine portano a scambiare straordinari per sicurezza, il Paese li convince di vivere in una geografia immaginaria, dove per dieci anni ha contato solo la cometa del Nordest, solo l'illusione del lavoro immateriale, solo il consumatore e non il produttore, e persino la parola lavoro è stata poco per volta sostituita da altre cose: saperi, competenze, professionalità. Questa fragilità - culturale? Politica? Sociale? - li espone. Il cardinal Poletto, che ha fatto l'operaio da ragazzo (il mattino in officina, il pomeriggio in canonica) ha detto ad ogni funerale cose semplici ma solide perché autentiche: la città ha reagito ma non basta, serve un sussulto, la ricerca sacrosanta del profitto non può danneggiare la sicurezza o addirittura la vita di chi lavora. La sinistra ha detto meno del cardinale.

…

Al cimitero hanno messo le sigarette sopra ogni tomba. Un pacchetto di Diana per Angelo, due sigarette sciolte vicino alla fotografia di Antonio, una sulla sciarpa di Roberto, le Marlboro per Giuseppe e per Rosario. Subito non capisco, poi sì. I ragazzi di oggi non comprano più le sigarette, ma i ragazzi operai sì, le hanno sempre in tasca. Metterle lì, tra i fiori dei morti, è un modo per riconoscerli, per renderli visibili.

Il viaggio allucinante del presidente Zanardelli

Andrea Di Consoli su l'Unità

Il primo ministro bresciano Giuseppe Zanardelli (1826-1903), in seguito a numerose rimostranze dei deputati lucani Michele Torraca e Pietro Lacava, decise, nel settembre del 1902, accogliendo "il comando che viene dalle cose", di fare un "viaggio in Basilicata". Per la prima volta il massimo esponente di un "governo di Roma" decideva di perlustrare le brulle e desolate lande di Basilicata.

Il politico bresciano aveva allora settantasei anni, e non godeva di buona salute; anzi, dal suo ritorno a Roma durò poco più di un anno. Fare quel "tour" non gli fu agevole, ché oltre alle scarse condizioni igieniche, alla malaria, alle fatiche del viaggio, contribuì al suo logorio fisico - si dice - anche un certo sospetto di sortilegi subiti. Fatto sta che Zanardelli rimase molto turbato dalla triste condizione dei lucani.

Quel viaggio determinò un effetto importante, ossia il varo della legge 31 marzo del 1904 (Zanardelli, purtroppo, era morto da pochi mesi). In quella "legge speciale per la Basilicata" venivano decisi provvedimenti di straordinaria importanza: la costruzione di nuovi tronchi di strade nazionali e provinciali; il completamento della rete ferroviaria con tre nuove ferrovie a scartamento ridotto (Grumo-Matera-Ferrandina; Gravina-Valle del Bradano-Avigliano; Albano di Lucania-Valle del Sinni-Novasiri); le bonifiche per combattere la malaria; agevolazioni tributarie; premi per chi costruiva case coloniche; forniture di acqua potabile; rimboschimento e sistemazione dei pascoli, ecc.

Il viaggio di Zanardelli in Basilicata iniziò il 17 settembre del 1902 a Lagonegro, e terminò a Potenza il 29 settembre (le altre tappe del viaggio furono Moliterno, Corleto Perticara, Stigliano, Montalbano Jonico, Taranto, Matera, Rionero in Vulture). E proprio in uno di questi paesi - a Moliterno - accadde un fatto memorabile. La sera del 18 settembre Zanardelli raggiunse Moliterno "a traverso montagne completamente brulle o assai mal coltivate, segno evidente della grande miseria di quei contadini". Alloggiò a casa dell'onorevole Lovito, dove fu organizzata una cena in suo onore. Solo che il sindaco di Moliterno - accogliendolo - gli disse questa terribile cosa: "Signor Presidente, ti salutano ottomila moliternesi. Tremila sono emigrati in America, mentre gli altri cinquemila sono in procinto di partire".

Per la prima volta, insomma, "il governo di Roma" vedeva con i propri occhi il sottosviluppo, l'emigrazione, l'assenza di vie di comunicazioni, di minime condizioni d'igiene in Basilicata. Fu un momento importante, di ascolto, di impegno concreto, di solidarietà, finanche di simpatia (Zanardelli fu accolto come un salvatore, e fu sommerso di onorificenze, di suppliche, di festeggiamenti e di lamentazioni).

La Basilicata, dopo il viaggio di Zanardelli, cambiò radicalmente; e, probabilmente, tra i premier, solo Alcide De Gasperi (quasi cinquant'anni dopo) ebbe pari popolarità e pari incisività in Lucania, fortemente volendo lo sfollamento dei Sassi (denominata, sino al 1951, "la vergogna d'Italia"). Disse Zanardelli a Potenza: "Combattiamo insieme una grande battaglia contro le forze della natura e contro le ingiurie degli uomini. Non aspiro ad alcun bene maggiore che a quello di uscire da questa battaglia, insieme a voi, vittorioso".

L'occasione per ripercorrere il "mitico" viaggio di Giuseppe Zanardelli ce la offre un romanzo storico di Giuseppe Lupo, La carovana Zanardelli, in uscita fra qualche giorno presso Marsilio (pp. 200, euro 18,00). Giuseppe Lupo è nato ad Atella, in provincia di Potenza, e vive da più di vent'anni a Milano. Sempre con Marsilio ha pubblicato due romanzi: L'americano di Celenne (2000) e Ballo ad Agropinto (2004.

…

Giuseppe Lupo, quindi, è uno di quegli scrittori (sempre più rari) che amano confrontarsi con la tradizione, con la storia, con l'antropologia (inoltre insegna letteratura contemporanea all'Università Cattolica di Milano).

…

E i debiti Giuseppe Lupo li dichiara apertamente in finale di libro: "Insieme a quella di Manzoni, altre scritture (di Giovanni Verga, di Federico De Roberto, del Pirandello dei Vecchi e giovani, di Ignazio Silone, di Francesco Jovine, di Carlo Levi, di Rocco Scotellaro, di Tommaso Fiore, di Carlo Alianello, di Raffaele Nigro) mi hanno introdotto nei territori della non storia, dell'antistoria e della controstoria". In tempi di ingratitudine, e di vantato universalismo, Lupo ha il coraggio delle fonti, dei debiti e dell'appartenenza a precisi luoghi letterari.

La carovana Zanardelli, quindi, è un romanzo storico e antropologico. Ed è come se Lupo avesse voluto donare alla sua terra - alla Basilicata - un grande mito da "venerare". Il viaggio di Zanardelli, effettivamente, ha qualcosa di mitico (il vecchio capo del governo che, nonostante la malattia, si mette in cammino a dorso di mulo). La Grande Storia che, a un certo punto, incrocia la Piccola Storia, questo interessa a Lupo - e poi difendere i grandi momenti di un piccolo popolo, e dare dignità a quella che lui chiama "non storia". La "carovana" di Lupo è come un racconto avventuroso del "deserto" sudamericano (dice un personaggio del romanzo: "Il futuro dorme nei trasporti. Guardate gli Stati Uniti: basterebbe la Union Pacific e la nostra regione non si sveglierebbe più la stessa").

Una ballata epica, finanche divertente. Un viaggio fondativo - come una civiltà che sorge, e si vede, attraverso gli altri, per la prima volta allo specchio. Un'ipotesi: è possibile pensare che la "discesa" di Zanardelli rappresenti il prodromo rudimentale (politico) della più famosa delle discese, ovvero il confino a Grassano e ad Aliano di Carlo Levi, autore dell'altrettanto fondativo Cristo si è fermato a Eboli? È possibile che il mito di Lupo sia il mito del vedersi attraverso il "forestiero", cioè il mito di uno sdoppiamento conoscitivo?

Il romanzo di Lupo ci porta sulla "carovana di Zanardelli", ci presenta i suoi collaboratori, i giornalisti, i personaggi ambigui che circolavano in quei giorni; ci porta, paese per paese, in tutte le tappe del viaggio del vecchio Presidente. Ci restituisce umori, stanchezze, complotti e malizie di quel mitico viaggio (mescolando sapientemente verità storica e finzione). Ci fa scoprire la questione meridionale in un'altra prospettiva (portando sulla scena Giustino Fortunato): "Non esiste la questione meridionale, ma la questione di noi meridionali che non crediamo in Dio perché non piantiamo alberi e, se li piantiamo, consentiamo alle capre di distruggerli quando sono ancora virgulti".

Ci racconta un mondo di intrighi, di ingiustizie, di rivalità campanilistiche (dice Zanardelli: "In questo Mezzogiorno nemmeno i cicloni tropicali alzerebbero in volo gli aquiloni della giustizia"; e ancora: "Una cosa, però, era sotto gli occhi di tutti: a furia di ripicche e polemiche, il viaggio si stava rivelando una guerra tra campanili rivali, galantuomini e mezze calzette"). E, soprattutto, tratteggia con maestria la magnanimità e la stanchezza di questo padre della patria di "settantasei anni suonati", perso in "quel labirinto di monti" ("da quando era nata l'Italia, non si era mai visto in Basilicata un politico del suo calibro"). Un grande statista del Nord che sa farsi contagiare dalla malia del Sud, dalla Basilicata, da una terra di scontentezze assolute (Lupo cita, tra le righe, il meraviglioso Lucani di Leonardo Sinisgalli, dove il poeta di Montemurro parla della saggezza lucana che sfiora l'insensatezza).

Una notte Zanardelli fa un brutto sogno. Tutti cercano le cause nel "soffritto di fegato con le cipolle", ma un personaggio azzarda un'ipotesi suggestiva: "Perdonate l'intrusione, ma Vossignoria è stata contagiata dal più grave malanno che affligge i lucani: il demonio della fantasia". Ecco, l'affascinante Lucania di Giuseppe Lupo è una terra dove tutti sono tormentati dal demonio. E dietro la straordinaria bravura nel costruire un grande romanzo storico (esatto nell'economia delle parole e dello stile, di grande lindore), Giuseppe Lupo dissimula bene il grande demone della sua narrativa: il demone della fantasia, della storia che diventa sogno.

Dalla storia ottomana un monito per l'America

Gli Usa e la crisi del debito estero

Niall Ferguson sul Corriere della Sera

|

Un giorno gli storici si accorgeranno che il decennio attuale rappresenta un punto di svolta, proprio come quello degli anni Settanta. No, non del 1970. Non ho intenzione di ribadire le coincidenze di un presidente repubblicano contestato, della crisi petrolifera, della svalutazione del dollaro e di una guerra lontana che non poteva essere vinta. Niente di tutto questo: io mi riferisco al 1870.

A prima vista, a distanza di 130 anni le analogie potrebbero anche non apparire ovvie. Nel 1870 i leader conservatori, come Benjamin Disraeli, primo ministro inglese, erano potenti e benvoluti; i prezzi erano bassi dopo la crisi finanziaria del 1873 e le grandi pianure americane venivano dissodate per l'agricoltura. Era un periodo di stabilità monetaria, con tutti i paesi che seguivano l'esempio della Gran Bretagna, agganciando la valuta alle riserve auree.

Eppure, a guardar bene, ci si accorge che stiamo attraversando una fase di spostamento globale nell'equilibro del potere, molto simile a quanto avvenuto nel 1870. Questa è la storia di un grande impero che tentò di far fronte alla crisi del debito estero, svendendo tutti i propri averi agli investitori stranieri. Nel 1870 fu l'Impero Ottomano ad affrontare questa crisi. Oggi tocca agli Usa.

In seguito alla guerra di Crimea, il sultano di Costantinopoli e il suo vassallo d'Egitto, il khedivè, iniziarono ad accumulare un enorme debito, sia interno che estero. Tra il 1855 e il 1875, il debito ottomano aumentò di 28 volte. Per quanto riguarda la percentuale delle spese, gli interessi e gli ammortamenti passarono dal 15 per cento nel 1860 al 50 per cento nel 1875. In Egitto la situazione era analoga: tra il 1862 e il 1876 il debito pubblico totale lievitò da 3,3 milioni a 76 milioni di Sterline. Il bilancio del 1876 rivelò che il debito aveva superato la metà della spesa.

I prestiti erano stati richiesti per ragioni militari ed economiche: per sostenere la posizione militare ottomana durante e dopo la guerra di Crimea e per finanziare la costruzione di canali e ferrovie, compreso il Canale di Suez, inaugurato nel 1869. Ma ingenti somme di denaro furono sperperate per consumismo sfrenato: ne sono un esempio il lussuoso palazzo Dolmabahçe del sultano Abdul Mejid e la straordinaria prima mondiale dell'Aida al teatro dell'Opera del Cairo nel 1871. Sulla scia della crisi finanziaria che colpì la Borsa europea e americana nel 1873, la crisi del debito in Medio Oriente fu inevitabile.

Nell'ottobre del 1875 il governo ottomano dichiarò bancarotta.

La crisi ebbe due distinte conseguenze finanziarie: la vendita delle azioni del canale di Suez del khedivè al governo inglese (£4 milioni anticipati a Disraeli dai Rothschild) e l'ipoteca su alcune tasse dell'Impero Ottomano, stabilita con il sostegno dell'Amministrazione internazionale del Debito Pubblico Ottomano, che rappresentava gli obbligazionisti europei. Il problema fu che la crisi del debito rese necessaria la vendita o il trasferimento delle entrate del Medio Oriente all'Europa.

Certamente la crisi del debito negli Stati Uniti si è sviluppata in modo diverso. Il deficit estero è cresciuto rapidamente in seguito agli indebitamenti del governo e delle famiglie. Non è il settore pubblico ad essere inadempiente, ma coloro che richiedono dei prestiti senza fornire le dovute garanzie (mutui subprime).

Come nel 1870, tuttavia, il risultato di tale crisi è la cessione dei beni e dei guadagni ai creditori stranieri. Questa volta però, i creditori comprano azioni bancarie, non azioni del canale. E il potere si sposta così da Occidente verso Oriente.

A partire da settembre, i fondi sovrani mediorientali ed est-asiatici hanno messo a segno una serie di investimenti in quattro banche statunitensi: la Bear Stearns, Citigroup, Morgan Stanley e Merrill Lynch. Molti analisti hanno accolto con favore questo salvataggio globale: meglio rastrellare capitale estero piuttosto che ridurre il proprio bilancio limitando i prestiti. Tuttavia, bisogna riconoscere che queste "iniezioni di capitale" rappresentano un trasferimento delle entrate dalle istituzioni finanziarie americane nelle mani di governi stranieri.

…

In altri termini, come nel 1870, mutano gli equilibri del potere finanziario. Allora lo spostamento andava dagli antichi imperi orientali (non solo Ottomano, ma anche Persiano e Cinese) all'Europa occidentale; oggi va dagli Stati Uniti — e altri centri finanziari occidentali — alle autocrazie del Medio Oriente e dell'Asia orientale.

Ai tempi di Disraeli, la crisi del debito ebbe implicazioni sia politiche che finanziarie, lasciando prevedere una riduzione dei guadagni ma anche della sovranità.

Nel caso dell'Egitto, quello che era iniziato con la vendita dei beni proseguì con la costituzione di una commissione estera per gestire il debito pubblico, l'instaurazione di un governo "internazionale", per finire, nel 1882, con l'intervento militare inglese che trasformò il Paese in una colonia a tutti gli effetti. Nel caso della Turchia, alla crisi del debito seguì l'abdicazione del sultano e l'intervento militare russo, che inflisse il colpo decisivo alla posizione ottomana nei Balcani.

Bisogna vedere quanto ci vorrà perché all'attuale spostamento del potere finanziario ne segua uno geopolitico a favore dei nuovi imperi dell'est, che fondano il loro potere sull'esportazione e le risorse energetiche. Si può dire tuttavia che l'analogia storica non è di buon auspicio per la rete quasi imperiale di basi e alleanze di cui gli Stati Uniti dispongono in Medio Oriente e in Asia.

Prima o poi non basterà più vendere le azioni e gli imperi debitori saranno costretti a fare ben altro per soddisfare i creditori.

La questione Céline

Alessandro Piperno sul Corriere della Sera

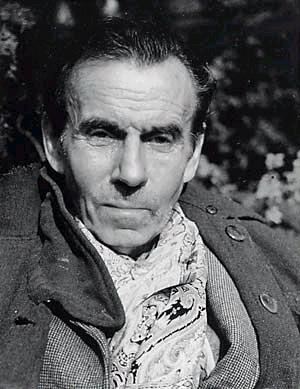

Voyage au but de la nuit, di Louis-Ferdinand Céline andava come qualsiasi altro bestseller natalizio. Lascio ad altri la riflessione sui celiniani tempi che viviamo, e mi chiedo: chi più di Céline ha patito gli sbalzi di umore del pubblico e della critica? E tutto per via di quel libro: Bagatelle per un massacro, il primo dei pamphlet filo-nazisti, che qualcuno ritiene il prodotto di "un delirante teppismo antisemita" (la definizione è di Mengaldo), e qualcun'altro — come Emile Brami — uno dei vertici dell'opera celiniana.

Contagiato da quel fermento parigino, ho acquistato Céline vivant, un cofanetto di dvd con le interviste televisive concesse da Céline del dopoguerra. Molto di questo materiale mi era noto. Ma vedere Céline, sentirlo parlare, be' è un'esperienza impagabile.

Sicché eccolo lì, sullo schermo del televisore della mia stanza d'albergo: il collo avvolto dai leziosi foulard con cui i barboni si danno un tono. Eccolo lì, nella dimora-tomba di Meudon, ostentare il corpo martoriato con la cristologica impudicizia di Artaud. La vacuità dello sguardo corrisponde all'atonia della voce: monotona come quella di certi bambini autistici, marcata da uno smangiucchiato accento parigino. È il Céline che ti aspetti, che gioca a depistare gli intervistatori con risposte vezzose. A quello che gli chiede perché ha scritto il Voyage risponde che lo ha fatto per pagare l'affitto. A quello che gli domanda se lui pensa che si possa scrivere solo del proprio vissuto, oppone ancora un'altra metafora economica: "Solo delle cose che hai pagato". E allora quello gli chiede se non ci sia affettazione in tutto quel dolore esibito dalla sua voce e strillato dai suoi libri. Céline s'infuria. Quello che nessuno capisce è che lui è figlio di una ricamatrice di merletti e come tale, a dispetto di molti suoi colleghi che utilizzano formule corrive (Mauriac, un politicante; Morand, un rincoglionito; Giono, insignificante), lui ha una artigianale dedizione per la raffinatezza dello stile. Ma certo il solito adagio celiniano: io sono solo uno stilista.

Ma perché Céline insiste tanto sulla raffinatezza? Perché conosce i suoi punti di forza. Perché sa di rappresentare uno di quei casi virtuosi in cui la rivoluzione stilistica trova sontuosa corrispondenza nella rivoluzione della sensibilità.

Lo capì Robert Denoël, un giovane editore, quando, nella primavera del '32, s'imbatté nel manoscritto del Voyage e sentì di avere tra le mani uno dei libri del secolo. Fu così che nella Parigi di Breton e di Cocteau atterrò quell'astronave giunta da un'altra galassia, guidata da un medico non ancora quarantenne, invalido a un braccio per una gravissima ferita di guerra, con la sua collezione di viaggi in capo al mondo: dall'Africa nera agli Stati Uniti. Un libro che, sotto forma di monologo, irradiava un'energia titanica. Ferdinand Bardamu — il Narratore — era un vitalista delle tenebre: la sua voce appariva moderna, mimetica, capace di esprimere tutto il sarcasmo della disperazione e di irradiare l'infuocata luce delle grandi disfatte. A suo modo Ferdinand si rivelava perfino un umorista (qualità che, purtroppo, il suo creatore avrebbe sacrificato in seguito sull'altare della paranoia). Ma ciò che rendeva davvero speciale il Voyage era quella miscela di lucidità e pietà per la condizione umana. Ed è esattamente questo cocktail che spinse tutti a urlare al miracolo: da Sartre a Daudet, da Bernanos a Nizan, da Bataille a Trotzkij, tutti intuirono che l'entità copernicana di quella rivoluzione era nel modo con cui Céline aveva sporcato la sua prosa di mille inflessioni tratte dalla vita vera e, allo stesso tempo, nel modo in cui tutta quella sporcizia aveva reso la sua prosa scandalosamente raffinata. Così i francesi, dopo Flaubert, hanno di nuovo uno scrittore il cui virtuosismo stilistico è pari solo al disincanto nichilista delle sue convinzioni. D'altra parte, a dispetto delle abiure con cui Céline negli anni successivi avrebbe provato a ridimensionare la potenza innovativa di quel capolavoro, nessuno meglio di lui sapeva cosa lo avesse spinto a scrivere il libro in quella precisa maniera. "Non si sa niente della vera storia degli uomini" esclama a un tratto Ferdinand, nel romanzo.

Esiste aspirazione più novecentesca di questa? Raccontare la vera storia degli uomini. Come ogni scrittore di genio (come James Joyce con il quale condivide un debole per l'ellisse grammaticale e per la scatologia), Céline sapeva che tale ricerca della "vera storia" passava attraverso un nuovo modo di esprimersi. E quindi, banalmente, attraverso un nuovo modo di girare le frasi.

Ecco cosa intende Céline per raffinatezza.

Il problema è che ci si può ammalare di stile. Già in Morte a credito — il secondo memorabile romanzo — la consapevolezza stilistica si è come cristallizzata. La prosa sta assumendo la forma che non perderà più. L'ironia cede al sarcasmo. La frase si spappola in singulti inframmezzati dai celebri tre punti di sospensione. Il presente indicativo sta prendendo il sopravvento su tutti gli altri tempi e modi verbali. La lucidità è offuscata dal delirio. La pietà dall'odio. La misantropia degenera in razzismo. Molti anni dopo Simone de Beauvoir annoterà: " Morte a credito ci aprì gli occhi. Vi è un certo disprezzo velenoso per la piccola gente. Che è un atteggiamento prefascista". Atteggiamento prefascista che inaugura l'era sciagurata dei Pamphlet nazisti (come altro chiamarli?). Cosa spinge lo scrittore pacifista del Voyage a inneggiare allo sterminio degli ebrei? A mettersi al fianco della più violenta organizzazione criminale della storia, in nome di una pace che sicuramente i nazisti tradiranno? Ragioni personali e non confessabili? Un'idea pervertita dell'anticonformismo e dell'anarchia? O semplice opportunismo? A tal proposito Sartre scrisse: "Se Céline ha potuto sostenere le tesi socialiste dei nazisti, è perché lui era pagato". Ma purtroppo le motivazioni erano più nobili del danaro e quindi ancora più aberranti. L'antisemitismo di Céline non ha niente di originale. Non c'è nulla in quello che lui dice che non abbia detto Drumont — e con lui tanti altri — molti decenni prima.

Bagatelle, con buona pace di chi ne apprezza certi passaggi, è un libro schifoso. E lo è tanto più perché è scritto con raffinatezza. La cosa più sconcertante è come l'uomo distintosi per lucidità di visione e capacità empatica, dia prova stavolta di ottusità e mancanza di simpatia.

"Vorrei proprio fare un'alleanza con Hitler. Perché no? Lui non ha detto niente contro i Bretoni, contro i Fiamminghi... Lui ha parlato solo degli ebrei... Lui non ama gli ebrei... E neanch'io... E non amo neppure i negri fuori dal loro Paese...". Una frase (in mezzo a tante altre dello stesso tenore) che dimostra come uno degli errori di questo libro stia nell'aver confuso le vittime con i carnefici. E come l'errore di questo stile così esagitato (ormai totalmente celiniano) sia di essersi messo al servizio di quell'errore di valutazione storica. Così come c'era una relazione inestricabile tra la lucidità esibita da Céline nel Voyage e l'innovazione stilistica, allo stesso modo c'è un nesso tra la cantonata ideologica e l'oracolare impreziosirsi dello stile. Ecco perché concordo con quelli che dicono che Bagatelle fu un fallimento artistico (e intellettuale) ancor prima che etico. E non mi convince Pasolini quando bacchetta gli intellettuali di sinistra, che in nome di Céline, si sono messi a distinguere tra le scelte ideologiche di uno scrittore e il suo valore letterario. Questa "dissociazione" a Pasolini è indigesta. Bah, non credo che le scomuniche politiche abbiano importanza in letteratura. Il problema di Céline non è di aver scelto l'ideologia sbagliata, ma di aver consacrato a quell'ideologia una troika di libelli eccessivamente raffinati, incapaci di raccontare il dramma che l'umanità stava per vivere. Tre pamphlet che nulla tolgono all'esemplare magnificenza del Voyage e di Morte a credito, ma che forse gettano una luce fosca sui tre libri della maturità: la così detta Trilogia del nord. Ancora una volta i detrattori di Céline considerano Da un castello all'altro, Nord e Rigadon opere biecamente auto-apologetiche di un nazista che non ha voluto fare i conti con il passato.

…

Così quando uno degli intervistatori (quello che gli ha dato più filo da torcere) chiede conto a Céline dei suoi eventuali sensi di colpa, lui risponde che tutti gli uomini sono colpevoli, tranne lui.

È possibile scrivere qualcosa di necessario senza sentirsi — almeno un po'! — colpevoli?

La Scala antisemita

Simonetta Fiori su la Repubblica

Quella volta doveva dirigere proprio il Fidelio, un´opera che condannava la prepotenza e i regimi illiberali. Ed era stato chiamato dal Teatro alla Scala, istituzione musicale tra le più prestigiose e simbolo d´una borghesia illuminata. Eppure il provvedimento adottato dalla soprintendenza scaligera era inequivocabile: gli ebrei, solo gli ebrei, dovevano rinunciare agli abbonamenti già acquistati per la stagione lirica. A Erich Kleiber, celebre direttore d´orchestra, apparve un´ingiustizia intollerabile.

Nel dicembre del 1938 la legislazione antisemita era già avviata, ma la decisione di allontanare gli spettatori "non ariani" andava perfino oltre le disposizioni di Bottai. Un´interpretazione zelante dello spirito razzista. "Come cristiano e come musicista non posso continuare a collaborare", scrisse infuriato Kleiber alla direzione del teatro. "La musica è fatta per tutti, come il sole e l´aria. È una fonte di consolazione necessaria, soprattutto in tempi così duri. Negarla a qualsiasi essere umano, per di più per ragioni razziali o religiose, è inammissibile". Il contratto fu immediatamente rescisso, le prove interrotte. Quella scaligera appariva un´offesa dal carattere persecutorio, un ulteriore sfregio, paragonabile ai cartelli esposti sulle vetrine di alcuni negozi, "solo pubblico ariano", "no jews wanted". Una storia antisemita forse minore ma assai significativa, che per settant´anni è rimasta nascosta sotto la grande vergogna delle leggi razziali (di cui ricorre l´anniversario), scoperta ora da Annalisa Capristo che vi ha dedicato un accurato saggio su Quaderni Storici, quasi interamente ricostruito sulla stampa internazionale (Dedalo editore, fascicolo 67, gennaio-giugno 2008).

Non era la prima volta che Kleiber si imbatteva nell´arroganza della tirannide, uscendone sempre da hombre vertical. Raffinato interprete di Alban Berg, nel 1934 s´era dimesso dalla Staatsoper di Berlino per le censure naziste su Lulu liquidata come "arte degenerata". Riparato intanto in Argentina, quattro anni più tardi, nel dicembre, viene chiamato dalla Scala a dirigere il Fidelio, in programma per il marzo del 1939. Il caso vuole che proprio quell´unica opera teatrale di Beethoven sia una metafora sul potere e sulla libertà, fin dal suo debutto avversato dai soldati di Napoleone che avevano occupato Vienna. Ma nell´Italia dei tardi anni Trenta si fa finta di vivere in democrazia, e non importa se a settembre sono già partiti i primi provvedimenti contro gli ebrei, che nel novembre divengono definitivi. È "in nome della difesa della razza italiana" che il maestro Vittore Veneziani, direttore del coro scaligero, deve abbandonare la prestigiosa istituzione. Evidentemente non basta.

In dicembre il più importante teatro musicale italiano, allora diretto da Jenner Mataloni, decide di mettere al bando non solo gli artisti ma anche il pubblico ebreo: gli spettatori non ariani sono pregati di riconsegnare gli abbonamenti, il risarcimento è garantito. "A deroga di quanto annunciato circa la non rimborsabilità dei versamenti eseguiti", recita asettico l´annuncio sul Corriere della Sera del 9 dicembre, "nella giornata di domenica 11, dalle ore 10 alle ore 12,30, la biglietteria rimborserà i versamenti effettuati dai prenotatori appartenenti alla razza ebraica". Un provvedimento molto duro, di cui non si conosce l´origine, né se fu adottato anche da altri enti musicali. L´unico elemento certo è che l´umiliante trafila domenicale degli ebrei davanti al botteghino ha l´effetto di disgustare Kleiber - lui soltanto, si potrebbe aggiungere, nell´aristocrazia musicale che frequenta piazza della Scala.

Tra il 30 e il 31 dicembre la notizia rimbalza sulla grande stampa internazionale. "Kleiber condanna la Milano razzista", titola il Washington Post. "Messi al bando gli spettatori ebrei", incalza il New York Times. È uno scandalo internazionale. Il teatro si difende con veemenza, accusando il maestro di scorrettezza e i suoi argomenti "absurd racial reasons". Negare gli spettacoli agli ebrei? "Non è vero", sostiene la direzione scaligera. "Chi vuole, può acquistare il biglietto per la singola rappresentazione". Una replica escogitata per smorzare il clamore. E l´odiosa misura sugli abbonamenti? Quella no, non può essere smentita.

In Italia, l´unica voce dissidente compare sull´Osservatore Romano, l´organo ufficiale della Santa Sede, che aveva già manifestato il proprio disappunto sul divieto dei matrimoni misti, grave vulnus inferto al Concordato. Un corsivo anonimo rimarca con sottigliezza gli effetti del provvedimento - scoraggiare tutti gli ebrei dal frequentare luoghi di pubblico ritrovo - e soprattutto la sua illegittimità, "essendo profondamente in contrasto con lo spirito della campagna in difesa della razza". Il volenteroso corsivista forse ignora o finge di ignorare le durissime misure già adottate da Bottai, appellandosi invece alle parole da lui pronunciate nell´ottobre: separare non significa né perseguitare né mortificare. Quelle scaligere appaiono in sostanza all´Osservatore Romano "esasperazioni razzistiche", illecite e del tutto inutili. Un "esoso e umiliante ostracismo", profondamente ingiusto e contrario alla solidarietà civile e alla carità cristiana. "Pur non essendo un rifiuto incondizionato della legislazione antiebraica", è il commento di Annalisa Capristo, "è comunque un pronunciamento molto netto contro la diffusione del fanatismo razzista nella società italiana". La quale assiste placida al protrarsi dell´ingiuria.

Rappresentativa dello scenario nazionale è la tartufesca protesta del senatore Filippo Crispolti, un marchese esponente del clerico-fascismo, il quale non si fa scrupolo di votare a favore delle leggi contro gli ebrei. Durante una seduta a Palazzo Madama, proprio in quei giorni di dicembre, si raccomanda che "i decreti non assumano l´aspetto di qualche persecuzione", ma sempre in totale sintonia con il regime. Un antisemitismo perbenista che "cercava di conciliare la coscienza (chiamiamola così) di cattolico ortodosso coi sentimenti italiani (chiamiamoli così)" (la felice sintesi è di Vittorio Foa che conosceva bene "l´ottuagenario razzista").

Nessuno tra i più insigni esponenti della cultura musicale (o non musicale) italiana pensò di affiancare Kleiber nella protesta.

…

La Capristo evoca il celebre caso di Toscanini, intercettato telefonicamente dal regime il 3 settembre del '38 - "Ormai non c´è più limite… I bambini non devono andare a scuola. Ma questa è roba dal Medio Evo…" - e per questi giudizi punito da Mussolini con il ritiro del passaporto. Tra gli stranieri, è nota la protesta di Arthur Rubinstein, che sempre nel settembre del 1938, cancellò la sua tournée italiana, restituendo l´onorificenza di cavaliere della Corona d´Italia con un telegramma al duce firmato significativamente "pianiste juif".

Kleiber non era ebreo, ma non fa alcuna differenza. Da "cristiano" e da "artista" - come scrive nella sua lettera di dimissioni - non voleva essere complice delle infamie del fascismo. Dalla Costa Azzurra, dove si rifugiò dopo il gran rifiuto, seguì la "tempesta" scaturita dal suo gesto (tale la definisce in una missiva, illudendosi sulla capacità d´indignazione degli italiani). Alla Scala lo rimpiazzarono serenamente con il maestro tedesco Wilhelm Sieben. Il Fidelio andrà regolarmente in scena nel marzo 1939, tra il battimani d´una platea estasiata.

Guido Cagnacci, non solo sensualità

Rodolfo Vasari su Il Sole 24 Ore

|

Il Seicento del Bel Paese si fa protagonista nelle mostre in calendario in questo inizio di anno. E indica quanto ancora possa sorprenderci, quanto ancora le indagini scientifiche possano arricchire le nostre conoscenze su un secolo che, recita Antonio Paolucci proprio nella nota introduttiva all'esposizione di cui andremo a parlare, "l'Italia e l'Europa entrano nella modernità". E dimostrano pure, per sovrapprezzo, che per fare belle mostre non è necessario raccattare in giro per il mondo tele impressioniste di dubbia attribuzione. Così, in attesa del prossimo 2009, anno galileiano che ci ricorderà l'accelerazione scientifica del XVII secolo, godiamoci questo ghiotto antipasto fatto di diverse inquietudini di uomini moderni che così bene colloquiano col nostro sentire contemporaneo.

A ridosso dell'esposizione fiorentina dedicata a Francesco Furini, inaugura il 20 gennaio a Forlì, nel complesso monumentale di San Domenico, una mostra dedicata a un altro protagonista ritrovato, Guido Cagnacci. Nato a Sant'Arcangelo di Romagna nel 1601, morì a Vienna nel 1663. La sua terra natale lo omaggia con un'esposizione che fin dal titolo lo piazza ben bene al centro della sua epoca, fra gli Scilla e Cariddi di quelle che furono le stelle del suo sentire pittorico, Caravaggio e Guido Reni. Magari con una strizzatina d'occhio al botteghino, Caravaggio è un altro di quei "must" che tira sempre, e in mostra ci sono quattro suoi dipinti.

"E' molto interessante che si aprano quasi in contemporanea queste due mostre – ci dice Daniele Benati, curatore insieme a Paolucci dell'esposizione -. I due artisti furono quasi nello stesso periodo a Roma, Furini nel 1619, Cagnacci nel 1620. Videro le stesse cose, ma con risultati diversissimi. Furini sempre influenzato ed interessato alla statuaria antica, da bravo fiorentino non abbandonò mai il disegno. In Cagnacci la lezione del vero è molto più immediata. Inoltre, come i caravaggeschi, non disegnava. Addirittura non c'è un suo disegno certo che ci sia pervenuto. Abbiamo affiancato in mostra opere di artisti a lui contemporanei, da cui spicca l'indipendenza della sua pittura. Cagnacci è stato ricercato soprattutto per i suoi nudi femminili, ma la sua vicenda è molto più complessa. Di formazione caravaggesca, resta legato alla componente naturalistica, si aggiorna sulla lezione di Guido Reni, per aprirsi alla pittura veneta. La forte componente carnale, la concretezza delle sue immagini e il suo impareggiabile senso del colore portano a risultati che anticipano addirittura l'800. Tanto che abbiamo voluto chiudere l'esposizione con la "Ruth" di Francesco Hayez, un artista che senz'altro aveva presente la lezione di Cagnacci."

Una biografia da cui emergono pochi significativi episodi, che ci rimandano una personalità certamente non comoda. Il padre, a seguito degli scandali di cui Guido si era reso protagonista a Rimini (fra l'altro, nel 1628, era scappato con una nobile riminese, e il padre lo denuncerà all'autorità pontificia), nel testamento del 1643 gli detrae dall'eredità le spese sostenute per la sua formazione pittorica. Nel 1649 è sicuramente a Venezia, dove vive, secondo fonti settecentesche, in incognito, con una giovane modella che, per passare inosservata, si traveste da uomo. Proprio nella libera Venezia Cagnacci intraprende quell'intensa produzione di quadri "da stanza", prevalentemente di nudi femminili, carnali e sensuali, con cui viene più spesso identificato. Nel 1660 si trova a Vienna, dove lavora per Lepoldo I d'Asburgo e dove morirà nel 1663.

Accompagnano in mostra il folto nucleo di opere di Cagnacci, pitture di Guercino, Guido Reni, Francesco Albani, Orazio Borgianni, Ludovico Carracci, Gentileschi padre e figlia, il già rammentato Caravaggio e altri. Così, se si vuole la riprova dell'indipendenza del "genuis" cagnaccesco, basta un confronto fra il "Ratto d'Europa" di Guido Reni e quello di Cagnacci, dipinto già protagonista di una bella esposizione dedicata al mito d'Europa alcuni anni fa dalla Galleria degli Uffizi. Non solo le carni palpitanti, il cromatismo raffinatissimo, qui pare quasi lo scarto di un'epoca. E le Cleopatre di Cagnacci, dove quel morso assassino è soprattutto una scusa per mostrare turgidi seni, evocano più odalische e concubine di tante pruderie ottocentesche, che le membra cimiteriali della "Cleopatra morente" di Guercino, pure in mostra. Ma è parimenti impossibile scordare gli arditi scorci dei due quadroni per il Duomo di Forlì, con quel cielo che irrompe in pittura, per restarci ben saldo.

In conclusione, però, facendo la summa di questo "excursus" parallelo fra due grandi del '600, resta nella memoria soprattutto la sovrabbondanza di membra mulierebi. Bellissime e poetiche comunque, inquiete e misteriche in Furini, sensuali, palpitanti e rugiadose in Cagnacci.

…

Guido Cagnacci

Protagonista del Seicento tra Caravaggio e Reni

Forlì, Musei San Domenico, 20 gennaio – 22 giugno 2008

Pakistan burattinaio e vittima

Enzo Bettiza su La Stampa

Fra i molti Paesi che il presidente Bush, all'inizio dell'ultimo anno del mandato, si prepara a visitare nel suo tardivo periplo attraverso il Medio Oriente, s'insinuerà l'ombra di una massiccia e minacciosa assenza: il Pakistan che sta implodendo dopo l'assassinio di Benazir Bhutto.

Bush cercherà di superare lo stallo di Annapolis e di sbloccare, di persona, la crisi mai risolta tra palestinesi e israeliani. Cercherà inoltre, rafforzato dai successi ottenuti dal generale Petraeus nel contenimento del terrorismo in Iraq, di galvanizzare nella lotta contro Al Qaeda il fronte di alleati importanti come l'egiziano Mubarak e il re saudita Abdullah.

…

Ma su tutti questi incontri graverà l'incognita del Pakistan che Bush non visiterà e che, ormai, è diventato il fulcro incandescente della guerra al terrorismo islamista. È nel Pakistan, la seconda nazione musulmana più popolosa del mondo, terza potenza nucleare asiatica, che lo scontro s'avvia alla sua fase decisiva e più rischiosa. Dopo le perdite e le recenti sconfitte subite a Baghdad, gli stati maggiori di Al Qaeda sembrano riorientare la linea del fuoco e dell'azione politica su Islamabad.

Fra i Paesi islamici alleati dell'America nella lotta al terrore il Pakistan è il più paradossale. Vi dominano l'ambiguità e il contrasto. Una parte del territorio nord-occidentale, il Waziristan, è la roccaforte dei capi di Al Qaeda protetti da tribù pashtun etnicamente imparentate con i guerriglieri talebani del vicino Afghanistan.

Le accademie islamiche sono vivai dove si addestrano alle tecniche del terrore e del suicidio religioso i giovani kamikaze. L'esercito, per una parte kemalista, secolare, filoccidentale, per un'altra parte ha invece profonde radici islamiche. Il potente servizio segreto militare dell'Isi, creatore dei talebani all'epoca della guerriglia antisovietica in Afghanistan, è rimasto notoriamente o quantomeno parzialmente legato alle sette fondamentaliste: su di esso grava oggi il sospetto di avere, se non ordito, contribuito alla preparazione dei due attentati contro la carismatica Bhutto. Insomma il Pakistan, il Paese dei musulmani duri e puri, che aveva creduto di essere il burattinaio dei talebani, ne sta diventando in parte la vittima. Non solo i mullah integralisti spadroneggiano sui confini, non solo sobillano le tribù affini contro il governo centrale, monopolizzano il traffico di armi e droga, controllano le mafie dei trasporti che dai tempi delle carovane e della Via della Seta condizionano l'economia di contrabbando di quelle impervie regioni. Oggi essi premono sui gangli nevralgici dello Stato, su Islamabad, Karachi, Rawalpindi, organizzando attentati, stragi e rapimenti con la protezione di settori influenti dell'Isi.

Ma che dire del generale Pervez Musharraf, del suo bifido personaggio, della sua quasi decennale dittatura militare, fattasi "civile" dopo che ha smesso la divisa per indossare il doppiopetto di un presidente borghese? Raccontano che egli legga ogni sera, prima di addormentarsi, qualche pagina di una biografia in lingua turca del suo grande modello Kemal Atatürk. Ma il kemalismo laicizzante di Musharraf, che da giovane aveva studiato nelle accademie militari in Turchia, si è poi rivelato più di facciata che di sostanza. Egli giunge al golpe del 1999 barcamenandosi fra talebani, madrasse teosofiche e militari secolari. La grande svolta, simile a un'apparente folgorazione, avviene dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre che lo spinge a una scelta di campo. Si schiera con l'America contro il regime teocratico in Afghanistan e impone un freno, alquanto morbido, alla talebanizzazione del Pakistan. La virata non è netta come appare in superficie e come tanti americani, soprattutto militari, ritengono o sperano che sia. Durante gli anni della dittatura non ha mai compiuto un gesto radicale, chirurgico, per laicizzare in profondità lo Stato: ne ha anzi difeso l'impalcatura fondamentalista, basata sui tribunali trasformati, per volontà di settori militari tutt'altro che kemalisti, in una Santa Inquisizione islamica. Non s'è mai vista in Pakistan la drastica separazione tra Stato e religione imposta da Atatürk ai turchi.

Ma in questo momento di caos l'amministrazione americana, che con l'assassinio della Bhutto ha visto crollare l'opzione democratica favorita da Condoleezza Rice, non sembra avere a portata di mano una carta di ricambio. Bush e il Pentagono, in opposizione alla Rice, continuano a puntare su Musharraf in mancanza di meglio: dicono di non vedere un piano alternativo con cui riportare il Pakistan, con le sue 60 testate atomiche, dal marasma alla stabilità. Accresce l'incognita lo spostamento della data elettorale dall'8 gennaio al 18 febbraio. L'ultimo elemento che si aggiunge alla confusione generale è la decisione dei vertici del Partito popolare pakistano, il partito della dinastia Bhutto, di mettere alla sua testa il primogenito della morta: un diciannovenne studente di Oxford, tipico fiore di serra dei ceti ricchi e corrotti del Terzo Mondo, che sa a malapena dove si trovi il Pakistan sulla carta geografica. Sarà il padre cinquantenne, il discusso Asif Ali Zardani, chiamato "Mister dieci per cento", il vero padrone di un partito che si proclama iperdemocratico ed è in realtà un clan tribale e dinastico.

I partiti islamici non hanno, tradizionalmente, elevate possibilità di successo rispetto a quelli che si dicono democratici. Inoltre è difficile credere che i generali di Musharraf e i servizi segreti, che hanno imposto lo slittamento della giornata elettorale, ne consentiranno uno svolgimento regolare e pulito. Con ogni probabilità uscirà dalle urne un debole e malleabile governo di coalizione fra il partito dei Bhutto, rafforzato dal cordoglio popolare per la morte di Benazir, e i sostenitori del permeabile regime di Musharraf. Non ci sarà la stabilità che l'Occidente s'aspetta. La crisi continuerà nel Paese artificiale che l'Economist definisce "il più pericoloso del mondo" e Dio solo sa come e dove si fermerà.

Bush in MO tra i cocci di Annapolis

Igor Man su La Stampa

"Storico", così un portavoce della Casa Bianca a corto di immaginazione ha definito il viaggio del presidente Bush in Medio Oriente. È il primo viaggio nel Vicino Levante di Dabliù presidente degli Stati Uniti e il suo percorso, studiato con il bilancino del farmacista, ripropone alla mente i giorni, essi sì "storici", che precedettero la guerra contro Saddam Hussein reo di aver stuprato il Kuwait, cassaforte mondiale d'oro giallo e nero, business center del mondo occidentale più ricco. Certamente il ladro di Baghdad (la definizione è di Le Monde) autore di tanto scippo andava punito, "ma se il Kuwait avesse prodotto broccoli?", si chiese il New York Times. Allora a guidare gli Stati Uniti era il grigio padre dell'attuale presidente, quel George Bush ispirato da un segretario di Stato di grande equilibrio e carisma, George Baker III forgiatore di una coalizione anti-Saddam che comprendeva persino il Leone di Damasco, quell'enigmatico Assad che aveva messo a disposizione dei sottomarini dell'Urss il porto siriano di Lattakia. Anche allora si definì "storico" il fronte anti-Saddam, anche nella vigilia della Desert Storm ci furono incontri "storici", tanto è vero che alla prima Guerra del Golfo seguì la Conferenza di Pace di Madrid, invero un accadimento storico. In forza di un'intelligente acrobazia diplomatico-protocollare, non fu Arafat il capo della delegazione palestinese ma il pediatra dottor Al Shaafi, rispettato esponente di Al Fatah. Grazie agli Stati Uniti, alla presenza armata (ma discreta) dei GI in Arabia Saudita, il "Vaticano dell'islam", la Conferenza di Madrid fu la premessa (epocale) dei rimpianti accordi di Oslo.

Retrospettivamente concorderemo con chi allora li definì "abborracciati" ma è pur vero che se non avessero ammazzato Rabin oggi in Terra Santa regnerebbe la pace fra due Popoli di Dio ancorché non senza difficoltà. E questo grazie, appunto, agli accordi di Oslo. Oggi è tutta un'altra storia e Bush in fatto viene a raccogliere i cocci di Annapolis: tanta euforia per nulla. Ma quella conferenza non aveva sancito la validità una volta ancora della road map della pace? Il dopo Annapolis è sconfortante: Hamas ha fatto della striscia di Gaza un avamposto provocatore, una Fort Alamo mediorientale dove fanatismo suicida e analfabetismo politico producono una mistura incontrollabile anche per gli stessi apprendisti stregoni con la kaffia. In Cisgiordania deperisce giorno dopo giorno il "presidente" della cosiddetta Autorità palestinese, il buon palazzinaro Abu Mazen rassegnato a tutto fuorché al ruolo di Quisling.

Su questo sfondo il viaggio di Bush in Medio Oriente rasenta il patetico. Egli s'è impegnato a proporre "validi compromessi" su Gerusalemme Est palestinese, sui rifugiati, e dulcis in fundo il riconoscimento (da parte dei palestinesi) dello Stato degli Ebrei: Israele. Come osserva un

israeliano-doc, il prof. R. A. Segre, "il massimo delle concessioni che Israele è disposto a fare è molto lontano dal minimo che i palestinesi possono fare senza rischiare la vita".

Si vuole che oggi per Bush sia molto più facile strappare concessioni al primo ministro Olmert. Ma costui, descritto in difficoltà a causa del rapporto Viniograd che tronca la sua guerra del Libano, in fatto sembra aver superato ogni crisi, personale e di governo.

Sicché i "compromessi" di Bush finiranno fatalmente nel cassetto dei sogni. Paradossalmente i ruoli andrebbero rovesciati: l'anatra zoppa Bush non ha, fuor di Israele, amici-alleati. Di più: Israele ha salde in mano le chiavi della crisi nucleare iraniana e della stabilità energetica internazionale. Ergo Dabliù ha più bisogno di Olmert di quanto il premier israeliano non abbia bisogno di Bush. Sotto Olmert il terrorismo suicida è pressoché scomparso, i palestinesi-bene sembrano essersi rassegnati al nullismo del buon Abu Mazen, la crisi libanese grazie all'Onu s'è fatta piuttosto controllabile e questo apre ipotesi di scenari niente affatto cruenti con la Siria.

La Palestina può attendere…

13 gennaio 2008

13 gennaio 2008

![]() 13 gennaio 2008

13 gennaio 2008