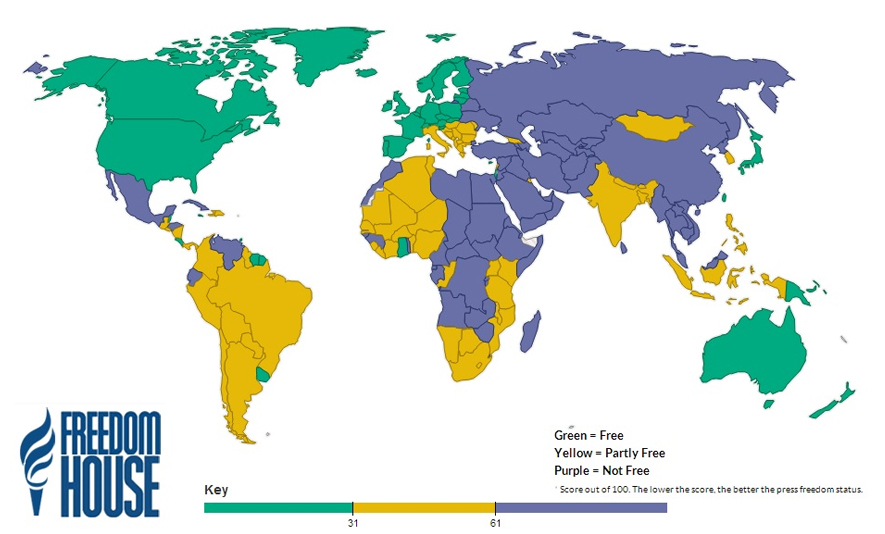

Solo 1 persona

su 7 vive in un Paese con una stampa “libera”

Italia 64esima

insieme

a Namibia, Nauru e Cile

Umberto

Mazzantini su www.greenreport.it

| 5 maggio 2014

Secondo

il rapporto

Freedom of the Press 2014 di Freedom House, la

libertà di stampa globale

è scesa al livello più basso da oltre un decennio. Secondo il rapporto,

«La

flessione è stata determinata in parte dalla regressione della libertà

in

diversi Stati del Medio Oriente, tra cui Egitto, Libia e Giordania;

marcate battute

d’arresto in Turchia,

Ucraina, e un certo numero di Paesi dell’Africa orientale; e dal

deterioramento

nell’ambiente relativamente aperto e del sostegno ai media negli Stati

Uniti».

Stampa

davvero libera in Europa in Estonia, Lettonia,

Lituania, Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda, Danimarca/Groenlandia,

Gran

Bretagna, Irlanda, Francia,Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria,

Slovenia,

Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Germania, Belgio, Olanda e

Lussemburgo,

Malta, Cipro, Andorra, Liechtestein, Monaco, San Marino. L’Italia è a

31 punti,

come la Namibia, Nauru e il Cile.

L’Europa

è laregione

che vanta il più alto livello di libertà di stampa, ma il punteggio

medio

regionale ha registrato il secondo più grande calo del

mondo nel 2013., in particolare per gli

attacchi alla stampa ed ai nuovi media in Turchia, Grecia, Montenegro e

Gran

Bretagna. In Italia la

situazione è

leggermente migliorata con l’uscita di Silvio Berlusconi dal governo, ma «Rimane tra i

parzialmente liberi».

In

Eurasia (ex Urss) il

97% delle

persone vive in

ambienti Not Free media. In Russia

le

condizioni di libertà di stampa non sono buone, l’agenzia di stampa Ria

Novosti

è passata sotto il totale controllo del governo che ha promulgato

ulteriori

restrizioni legali alla libertà di parola online. L’Ucraina nel 2013 è

stata

declassata a “Not Free” soprattutto a causa degli attacchi contro ai

giornalisti che hanno coperto prima le proteste di Euromaidan ed ora

quelle

filo-russe. Un’’ulteriore erosione della libertà di stampa ha avuto

luogo in

Azerbaigian, mentre sviluppi positivi co sono stati in Kirghizistan e

in

Georgia.

In

America in Canada,

Usa, Giamaica, Belize, Bahamas, Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent e

Grenadines, Saint Kitts e Nevis, Grenada, Dominica, Trinidad e Tobago,

Costarica, Suriname, Uruguay. Nelle Americhe la media regionale è al

livello

più basso degli

ultimi 5 anni, e solo il

2% della popolazione dell’America Latina

vive in un ambiente mediatico libero. I cali più

grossi per la libertà

di stampa sono avvenuti in Honduras, Panama, Suriname e Venezuela,

mentre è

migliorato il punteggio del Paraguay. Le condizioni negli Usa si sono deteriorate

soprattutto per i tentativi

del governo di inibire le notizie sulle questioni di sicurezza

nazionale.

In

Africa la piena libertà di stampa esiste solo a Capo

Verde, Ghana, Sao Tomè e Pincipe, Mauritius.

In

Medio Oriente e Nord Africa solo il 2% della popolazione

vive in ambienti con media

liberi, mentre

la stragrande maggioranza, l’84% vive in paesi o territori non liberi.

I

regressi peggiori ci sono stati in Libia ed Egitto, mentre un

deterioramento

significativo ha avuto luogo in Giordania e in misura minore in Iraq ed

Emirati

Arabi Uniti. La libertà di stampa è ulteriormente diminuita in Siria,

nel bel

mezzo di una guerra civile particolarmente brutale che pone enormi

pericoli per

i giornalisti. Miglioramenti solo in Algeria,

Yemen, la Cisgiordania e Striscia di Gaza e Israele,

che torna tra i

Paesi v con la stampa totalmente libera.

Nell’Africa

sub-sahariana la maggioranza delle persone (56%)

vive in Paesi con media

parzialmente liberi.

Nel 2013 i

miglioramenti giuridici ed economici sono stati bilanciati da

peggioramenti di

tipo politico, in particolare per i giornalisti la situazione si è

fatta più

difficile in Sud

Sudan e Zambia, Repubblica

Centrafricana ed in diversi Paesi

dell’Africa orientale, tra cui Kenya, Mozambico, Tanzania e Uganda.

L’Africa

occidentale ha visto una serie di miglioramenti, compresi quelli in

Costa

d’Avorio, Mali,

Senegal e Togo. Un

miglioramento della classifica lo hanno fatto registrare anche

Repubblica

democratica del Congo, Madagascar, Seychelles e Zimbabwe.

In

Oceania godono di libertà di stampa Australia, Nuova

Zelanda, Papua Nuova Guinea, Palau, Isole Marshall, Micronesia,

Vanuatu,

Tuvalu, Tonga, Kiribati, Samoa In

Asia

un vera Libertà di stampa c’è solo in Giappone,

Taiwan ed Israele (ma qui siamo al limite, proprio

davanti all’Italia).

Nonostante

l’ottima performance democratica di praticamente

tutta l’Oceania, nell’Asia-Pacifico solo il 5% della popolazione ha

libero

accesso ai mezzi di informazione. La Cina continua a reprimere la

circolazione

di notizie online, in particolare sui microblog, ed ha aumentato la

pressione

sui giornalisti stranieri. La libertà di stampa si è deteriorata ad

Hong Kong,

India, Sri Lanka, Thailandia, e molti Stati insulari del Pacifico, tra

cui

Nauru, che è stato declassati. Birmania

e Nepal registrano

un miglioramento del

loro punteggio.

Per

Freedom of the Press 2014, nonostante

gli sviluppi positive in un certo numero di

Paesi, in particolare nell’Africa sub-sahariana, i trend dominanti

riflettono

battute di arresto in ogni altro continente.

Il

paradiso della libertà di stampa è l’Europa: la top ten

vede ai primi tre posti a pari merito Olanda, Norvegia e Svezia,

seguono Belgio

e Finlandia, Danmarca/Groenlandia Islanda, Svizzera e Lussemburgo, e

chiude

Andorra. Gli Usa sono solo al 30esimo posto. Per trovare l’Italia

bisogna

scendere al 64esimo.

All’ultimo

posto, 197eseima c’è la Corea del nord, preceduta

da Uzbekistan, Turkmenistan, Eritrea, Bielorussia, Iran, Cuba, Guinea

Equatoriale, Siria, Bahrain. La

Cina è

poco lontana, 183esima, separata dai peggiori 10 solo da Vietnam e

Kazakistan.

La Cina e la Russia (176esima insieme a Sudan ed Etiopia) hanno

mantenuto uno

stretto controllo sui media locali, mentre tentano anche di controllare

i punti

di vista più indipendenti sia nella blogosfera che da fonti di notizie

straniere.

In campo la

storia si ripete

John Foot su

Internazionale | 5 maggio 2014

Dopo

i fatti avvenuti allo stadio Olimpico il 3 maggio,

avrei potuto semplicemente segnalare un altro articolo scritto in

passato,

perché non è cambiato nulla. Non cambia mai niente nel mondo del calcio

italiano. L’altra sera, però, è stata esemplare: un esempio

dell’ordinaria

follia di questo sport che è circondato da una logica che lo porta

verso

l’autodistruzione, pochi giorni dopo la notizia che l’Italia è ormai

dietro

perfino al Portogallo nella classifica europea.

Un film già

visto. Ecco quello a cui abbiamo assistito (otto

milioni di spettatori in Italia, più altri all’estero, poverini). Prima

le

notizie (contrastanti) sugli scontri in città tra i tifosi, poi

addirittura gli

spari e le persone ricoverate in ospedale in codice rosso. Poi la

confusione totale.

I tifosi (ultrà e no) sono dentro lo stadio. Ci sono anche Matteo Renzi

e altri

vip. Twitter comincia ad agitarsi. I giornali pubblicano informazione e

disinformazione.

Fin

qui è tutto abbastanza normale (a parte gli spari,

esagerati perfino per il calcio). Ci sono scontri ogni settimana, e

accoltellamenti intorno allo stadio, soprattutto a Roma. Non fanno

neanche

notizia, ormai. Ma questa è una partita importante, e la possibilità

che ci sia

una persona morta cambia le carte in gioco. È morto o non è morto? Se è

morto,

giochiamo? Comincia il solito discorso sul giocare o non giocare, come

se la

partita fosse la cosa più importante, quasi sacra, in grado di “portare

l’ordine” ed “evitare il caos”.

Arriva

in campo un miliardario. Il capitano del Napoli,

Marek Hamšík. Quello con la cresta (che più tardi diventerà blu).

Hamšík è

scuro in faccia, sembra che abbia quasi paura. Va verso la curva. Che

sta

facendo? Perché sta parlando con quel tifoso grosso, con i tatuaggi e

la

maglietta con scritto “Speziale libero”? Molti vanno sul Google per

scoprire

chi è Speziale. È l’uomo condannato in via definitiva per l’uccisione

di un

poliziotto, Filippo Raciti, fuori da un (altro) stadio. Otto milioni di

italiani assistono a questa scena, incluso Matteo Renzi. Di che stanno

parlando? È una trattativa o no? Chi comanda?

Il Corriere

della Sera, il più blasonato giornale italiano,

fa un titolo sul sito: “Ecco cosa è successo”. C’è un filmato sfocato

in cui

non si capisce assolutamente niente, privo di commenti. Giornalismo di

alto

livello, ma magari erano tutti fuori per il ponte.

I

giornalisti parlano di clima surreale. Macché surreale:

questa è l’assoluta normalità. Gli ultrà compiono i loro riti

(striscioni

abbassati eccetera) per mandare precisi segnali. Si gioca? Non si

gioca? Gli

scontri sono estranei al mondo del calcio o no? Ci sarebbero stati

senza la

partita o no? Poi segue la solita ondata di retorica. “Delinquenti, non

tifosi”, “Queste scene non hanno niente a che fare con il calcio” (e

invece

sì), “Incredibile” (ma non e incredibile per niente, è la routine). Un

altro

tifoso si siede sopra la barriera. Sta lì, sospeso nel vuoto. Secondo

il

commentatore Mario Somma, ha “bisogno di spazio per dirigere i cori”.

Poi

la decisione è presa. Da chi, non si sa. Ma sembra

chiaro che il capo della tifoseria (un privato cittadino, come uno di

noi) ha

avuto qualche peso nella decisione. Ormai è una star, il suo nome fa il

giro

del web. È un soprannome: il grande, indimenticabile, Genny ’a carogna.

Poi

si gioca una partita di calcio: ci sono tiri, passaggi,

contrasti, fischi, espulsioni. Vince il Napoli, 3-1. Alzano la coppa.

Adesso

Hamšík ride. Ha tinto la cresta di blu. Ci sono perfino dei commenti

tecnici.

La sacralità è stata rispettata, anche se l’appello del papa è stato

abbastanza

inutile. E ora? Il solito, inutile, giro di retorica e ignoranza, con

commenti

(disinformati) sul modello inglese e il modello tedesco. A me fanno le

stesse

domande da vent’anni.

Un

film già visto, come dicevo.

Basta

leggere qualcosa sul passato. Ecco qualche indizio:

Paparelli (1979), Heysel (1985), Claudio Spagnolo (1995), il derby del

bambino

morto (2004), Raciti (2007), Sandri (2007).

Aspettiamo

la prossima volta. Sarà più o meno uguale.

Una

Costituzione riscritta dai bidelli

L’Italicum

vuole

sfacciatamente favorire i due maggiori partiti. Il nuovo Senato è un

pasticcio

senza capo né coda, destinato a produrre solo caos. Questo accade

quando le

riforme finiscono in mano ai dilettanti

Marco

Travaglio su l'Espresso

| 5 maggio 2014

Appena

uno si azzarda a mettere in dubbio la bontà della

riforma elettorale “Italicum” o di quella del Senato, il premier e la

sua

vestale Maria Elena Boschi arrotano le boccucce a cul di gallina: «Il

patto del

Nazareno non si tocca». Trattasi dell’accordo siglato da Renzi e

Berlusconi

(attualmente detenuto ai servizi sociali) il 18 gennaio nella sede del

Pd. Che,

complice la toponomastica, evoca un che di sacrale: roba da tavole

della legge,

da arca dell’alleanza. Chiunque osi discostarsene - il presidente del

senato

Piero Grasso, o i giuristi di Libertà e Giustizia, o il mite Vannino

Chiti

trattato ormai come un brigatista rosso - viene subito bollato di

“rosicone”,

“gufo”, “professorone”, “solone milionario”, “conservatore” e nemico

del

“cambiamento”. Il fatto è che questo patto Ribbentrop-Molotov

all’amatriciana

tutti lo evocano, ma nessuno - a parte i due firmatari, più Boschi e

Verdini -

lo conosce. Renzi ha appena annunciato la “total disclosure” sulle

stragi di

40-50 anni fa, cioè la revoca del segreto di Stato, che però copre al

massimo

fatti di 30 anni fa, escluse le stragi, dunque non esiste. Ma forse

farebbe

cosa più utile a desegretare il Patto del Nazareno, così finalmente

sapremmo

cosa c’è scritto e potremmo regolarci.

L'Italicum

è notoriamente una boiata pazzesca che riproduce

e talora peggiora i vizi del Porcellum, già bocciati dalla Consulta:

liste

bloccate con deputati nominati dai segretari di partito e premio di

maggioranza-monstre per chi arriva primo, con spaventose soglie di

sbarramento

per escludere chi non s’intruppa. Però almeno si comprende la logica

brutalmente partitocratica e semplificatoria dei due partiti - Pd e

Forza Italia

- che l’hanno partorito. La riforma del Senato, invece, è una porcata

di cui

sfugge pure la logica. E siccome persino Forza Italia se n’è resa

conto, ed è

sempre più tentata di appoggiare il testo di Chiti (che piace anche ai

5Stelle), è giocoforza chiederne conto agli unici genitori rimasti:

Renzi e la

Boschi.

Diamo

pure per scontato ciò che non lo è affatto, e cioè che

il nuovo “Senato delle autonomie” non sia più elettivo, non voti più la

fiducia

al governo e non possa esprimere che pareri consultivi sulle leggi

votate dalla

Camera (a parte quelle costituzionali). E cerchiamo di dare un senso

alla sua

nuova composizione: cioè alle modalità di accesso dei 148 senatori. I

primi 21

li nomina il capo dello Stato (in aggiunta ai 5 senatori a vita): ma

che senso

ha che il 15 per cento dei membri del Senato li nomini una sola

persona? Altri

21 saranno i governatori delle 19 regioni e i 2 presidenti delle

province

autonome di Trento e Bolzano. Altri 21 saranno i sindaci dei capoluoghi

di

regione e di provincia autonoma. Altri 40 verranno scelti fra i

consiglieri

regionali: 2 per regione. E altrettanti fra i sindaci: 2 per regione.

Ma

perché mai tutta questa brava gente - in parte non

eletta, in parte eletta per fare tutt’altro - dovrebbe approvare le

leggi costituzionali

ed eleggere il capo dello Stato, i membri del Csm e della Consulta? E,

se tutti

questi signori dovranno trascorrere metà della settimana a Roma, non

rischiano

di essere dei senatori e degli amministratori locali a mezzo servizio,

svolgendo male l’un compito e l’altro? Siccome poi pochissimi saranno

residenti

a Roma e tutti gli altri in trasferta, andranno rimborsati per i viaggi

e i

pernottamenti nella Capitale, riducendo i già magri risparmi (50-80

milioni

all’anno) ricavati dall’abolizione del Senato elettivo e retribuito. La

Valle

d’Aosta, poi, avrà tanti senatori quanti la Lombardia, che ha 80 volte

i suoi

abitanti, e così il Molise con la Campania, 20 volte più popolosa.

Anche questa

scemenza è scritta col sangue nel Patto del Nazareno, o se ne può

discutere?

Infine,

last but not least, il Senato dura cinque anni, ma

nelle regioni e nei comuni si vota in ordine sparso, sicché ogni anno

qualche

governatore e sindaco perde il posto. E Palazzo Madama diventa un

albergo a ore

con le porte girevoli, dove si entra e si esce. E le maggioranze sono

affidate

al caso. O al caos.

Cose che

càpitano quando, a furia di disprezzare i

professori, la Costituzione la riscrivono i bidelli.

Il lavoro non

si festeggia

Andrea

Fumagalli su www.alfabeta2.it

| 1 maggio 2014

Il 1° maggio

(con l’eccezione degli Usa) è notoriamente la

festa del lavoro. Il che significa che il lavoro va festeggiato ed è

oggetto di

festa. Un tempo, il lavoro veniva festeggiato in quanto strumento di

emancipazione, in grado di fornire i mezzi monetari (reddito) e i

diritti di

cittadinanza per poter godere del tempo del non-lavoro, ovvero

dell’ozio, nel

suo più nobile significato (otium).

Era

un tempo in cui la separazione tra lavoro e non lavoro

era ben chiara e netta. Tale distinzione derivava da un’altra

distinzione,

funzionale al processo di accumulazione e valorizzazione capitalista:

quella

tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, da cui discendevano i

parametri

che decidevano quali attività umane dovevano essere remunerate in

moneta e

quali no (come, ad esempio, il lavoro di riproduzione).

Oggi

tutta la vita è messa a lavoro e a valore, ovvero è

vita produttiva, sempre più inserita nel processo di mercificazione che

accomuna tutte le attività umane, da quella artistica a quella manuale.

La

svalorizzazione dell’attività creativa-cognitiva, emblema della

produzione

contemporanea, è oggi archetipo delle mutate condizioni di

valorizzazione e

delle trasformazioni del lavoro. Il lavoratore creativo-cognitivo,

infatti,

lavora tutto il giorno, ma viene pagato (e impiegato) solo raramente e,

per di

più, solo se è disposto ad alienare formazione e competenze in funzione

della

domanda e delle ideologie dei pochi committenti rimasti. Per il

lavoratore

creativo-cognitivo, il 1° maggio non può essere dunque la festa del

lavoro.

Ma

la stessa situazione la vive chi presta lavoro manuale.

Le recenti vicende che hanno visto protagonisti i lavoratori, migranti

e non,

delle cooperative (molte delle quali legate a Lega Coop, il cui ex

presidente è

oggi ministro del lavoro), dalla Granarolo di Bologna, all’Ikea di

Piacenza e

all’Esselunga di Milano, solo per citare alcuni esempi, hanno

evidenziato come

il livello di precarietà e quindi di sfruttamento, con paghe orarie da

fame

(sino ai 2,80 euro dei lavoratori della Coopservice, nell’indotto dei

servizi

dell’Università di Bologna), è oramai un fatto esistenziale, che

tracima la

stessa condizione lavorativa.

Poco

meno di un anno fa, il 23 luglio 2013, veniva siglato

un accordo tra Cgil, Cisl, Uil, Expo Spa e Comune di Milano per

assumere 700

giovani con contratti di apprendistato e a termine, in deroga alle

norme

vigenti all’epoca (riforma Fornero), e ben 18.500 volontari gratis in

vista del

megaevento di Expo Milano 2015. Tale accordo ha anticipato a livello

locale ciò

che poi si è esteso a livello nazionale con la riforma del jobs act:

liberalizzazione acausale del contratto a tempo determinato con

l’obiettivo di

farlo diventare il contratto di lavoro standard in sostituzione di

quello

stabile, e trasformazione del contratto di apprendistato in contratto

di

inserimento per i giovani meno qualificati, a stipendio inferiore

(-30%) e con

agevolazioni contributive solo per le imprese.

Il

1° maggio di quest’anno – coincidenza non casuale –

dovrebbe entrare in vigore il progetto Garanzia Giovani, con lo scopo,

sulla

base delle indicazioni europee, di trovare un’occupazione a più di

600.000

giovani che hanno terminato gli studi, non lavorano e non fanno

formazione (i

famosi Neet). Nulla di male, se non fosse che tale occupazione si

tradurrebbe

in prestazioni di servizio civile, corsi di riqualificazione e

volontariato.

Come aveva anticipato l’accordo per l’Expo Milano 2015, si tratta di

giovani

precari che lavorano gratis o, nella migliore delle ipotesi,

sottopagati.

Se

le cose stanno così, c’è veramente poco da festeggiare.

Oggi il 1° maggio non può essere più la festa del diritto al lavoro.

Dovrebbe

trasformarsi, se di festa si tratta, in festa del non-lavoro e del

reddito di

base, ovvero richiesta di libertà di scelta del lavoro e di

autodeterminazione

di vita, contro l’imperante ricatto sempre più massiccio della damnatio

del

lavoro per sopravvivere.

Non

sarà un caso che il termine “lavoro” etimologicamente

significhi “dolore”, “pena”, “tortura” e che oggi non implichi più

dignità ma

povertà. E non sarà un caso che negli ultimi anni in Italia la

manifestazione

più partecipata del 1° maggio non è il tradizionale corteo mattutino

indetto dai

sindacati tradizionali bensì la MayDay Parade di Milano, appunto una

parade,

festa del reddito e del non-lavoro.

5 maggio

2014

5 maggio

2014

![]() 5 maggio

2014

5 maggio

2014